Eccoci giunti all’undicesimo e penultimo nostro appuntamento. Proseguiamo, ancora per oggi per l’ultima tappa, il percorso intrapreso nelle scorse settimane con Fabrizio Colamartino che, la sua rubrica, ci parla della “la figura del clown nel cinema, tra verità della scena e menzogna della vita.

– 4 –

Clown e bambini: un rapporto al di là delle convenzioni

La carrellata di figure comiche che hanno tratto spunto dalla comicità del clown per rielaborarla in forme inedite ha messo in evidenza essenzialmente un dato: la capacità di opporre alla realtà una “possibilità” dai connotati bislacchi, bizzarri, del tutto illogici e sgangherati, volta a far traballare la razionalità, a metterla in discussione. Se da un lato il cinema ha dato alla clownerie una scena reale sulla quale dispiegarsi, dall’altra i clown cinematografici hanno sempre tentato – quasi sempre senza riuscirvi, è vero – di rielaborare la realtà in maniera inedita. Il clown, in fondo, è come un bambino, troppo serio o troppo ilare per poter accettare i compromessi del mondo adulto che, in questo modo, gli offre il destro e la materia prima (convenzioni, regole, situazioni codificate) per infrangere la normalità.

Se nei film finora citati abbiamo individuato nel comico un demistificatore delle certezze della gente “normale” attraverso l’ironia, innescata di volta in volta dalla caparbia maniacalità del bianco o dall’incontenibile demenzialità dell’augusto, è lecito chiedersi, a questo punto, cosa accada quando il clown si ritrova a fianco un partner bambino al quale quelle stesse regole che lui infrange stanno strette. Che genere di rapporto si instaura tra queste due figure che, come visto, per alcuni aspetti sono sovrapponibili?

Su tutto sembra dominare una relazione di complicità e di protezione che, tuttavia, si dispiega attraverso modalità del tutto particolari. Si pensi, tornando a una delle figure analizzate nel corso dell’articolo, al rapporto che si instaura tra Charlot e il bambino protagonista de Il monello di Chaplin: il buffo omino dà al piccolo un’educazione tutt’altro che esemplare, addestrandolo a rompere i vetri delle finestre (che, in seguito, si offrirà di riparare), dispensando consigli sull’igiene personale e l’alimentazione a dir poco discutibili, dando un’immagine di sé non proprio esemplare. Si tratta, ovviamente, di situazioni atte a far scaturire la comicità, ma anche e soprattutto di una serie di meccanismi capaci di equilibrare la carica sentimentale insita nella vicenda dell’orfano, il tutto per esprimere la visione profondamente critica nei confronti della società e l’anarchia di fondo che, come anticipato, innervano la comicità di Chaplin. In Il monello tutti i luoghi comuni del feuilleton sono puntualmente rispettati ma altrettanto puntualmente smentiti da sequenze di irresistibile invenzione comica come, ad esempio, quelle in cui Charlot tenta di nascondere il piccolo alle dame di carità che vogliono condurre il trovatello in orfanotrofio. O, meglio ancora, quelle in cui avviene un vero e proprio ribaltamento dei ruoli tra l’adulto e il bambino, con quest’ultimo che si ritrova ad accudire il vagabondo: si veda la straordinaria sequenza della preparazione della colazione in cui il piccolo Jackie Coogan assume un ruolo autoritario nei confronti del padre adottivo, obbligandolo a scuotersi dalla sua indolenza. La carica comica dispiegata del clown-Charlot, dunque, non funziona soltanto come blando lenitivo della tristezza dell’orfano e, per assonanza, dello spettatore che con quest’ultimo si identifica, ma si pone, tanto sul piano narrativo (interrompendo continuamente il tono patetico del racconto) quanto su quello contenutistico (come sberleffo concreto agli avversari), in quanto contestazione dello status quo.

Anche il Guido di La vita è bella di Benigni, costretto a mettere in scena un’ilarità del tutto posticcia di fronte al figlioletto con il quale è stato rinchiuso in un campo di concentramento, gioca sullo stesso registro. In fondo, l’universo aberrante al quale il protagonista oppone il suo disperato buon umore non è altro che una mostruosa degenerazione dell’universo di regole adulte che irreggimentano la vita di tutti i giorni e, la risposta data dall’uomo a questa aberrazione, è la sua trasformazione, il rovesciamento (in puro stile clownesco) nel suo contrario: un gioco avvincente – con regole assurde ma perfettamente funzionali alla dinamica del gioco stesso – al termine del quale il vincitore riceverà un meraviglioso premio. A differenza che in Chaplin, l’insegnamento che il clown impartisce al figlio qui non è tanto di tipo eversivo quanto, piuttosto, di natura consolatoria: “la vita è (comunque) bella” anche qui dentro, pare voler dire al bambino il clown Guido che deve dispiegare tutta la propria abilità e il proprio coraggio per condurre a buon fine la propria missione. In questo caso la carica eversiva del film risiede nel riuscire a parlare di una realtà tremenda usando i toni della commedia, sfidando per la prima volta un tabù universalmente accettato. Dunque, è nei confronti del solo spettatore che Benigni attua il ribaltamento comico – giustificato, tuttavia, dalla buona causa del non far conoscere la verità a un innocente – dato che non può esserci identificazione con il bambino, ignaro – a differenza del pubblico in sala – della tremenda realtà dei campi di concentramento. Non di sberleffo nei confronti del principio di autorità si tratta, ma di un’impostura a fin di bene: data la sua condizione, il clown qui deve fare di necessità virtù ed essere straordinariamente abile per far apparire divertente e piacevole ciò che è doloroso e rivoltante.

Non è da meno lo yakuza maldestro e attaccabrighe protagonista eponimo di L’estate di Kikujiro di Takeshi Kitano: il ribaltamento, in questo caso, avviene decisamente a monte della storia narrata, riguardando lo stesso attore-regista, divenuto celebre presso il pubblico occidentale con i suoi noir violenti, disperati e allo stesso tempo malinconici, ma anche autore e interprete di programmi televisivi comico-demenziali molto in voga in Giappone. All’immagine del killer spietato o del poliziotto violento che lo spettatore ha imparato a riconoscere anche grazie alla sua maschera impassibile (quasi un’inversione del sorriso stampato sul volto del clown), si sostituisce quella di un Kitano/Kikujiro dapprima riluttante nel portare a termine la sua missione (far incontrare il piccolo Masao con la madre che l’ha abbandonato anni prima), poi persuaso di dover strappare con ogni mezzo un sorriso al co-protagonista, una volta compreso il fallimento della missione stessa. La parte finale del film, in cui Kitano e altri tre improbabili personaggi fanno di tutto per rallegrare la breve vacanza consolatoria di Masao, che ha ormai compreso l’impossibilità di ricongiungersi con la madre (la donna ha un’altra famiglia e altri figli), è piena di gag esilaranti e di trovate geniali che, tuttavia, non mettono in discussione il corso degli eventi. La comicità, in questo caso, è fine a se stessa, non accresce la consapevolezza dei personaggi (come in Chaplin) e nemmeno li salva da un destino segnato (come in Benigni) ma ha la sola funzione di creare un’alternativa surreale al patetico che rischierebbe di portare il film fuori strada. Non c’è rivolta sociale o personale in questo film tenerissimo girato da un regista creduto da tutti un duro, bensì semplicemente voglia di risarcire caparbiamente attraverso la comicità un dolore troppo forte da sostenere. Un dolore che è certamente quello di Masao e forse anche quello dello stesso Kikujiro, ma soprattutto quello di ogni spettatore che, proprio grazie all’assenza di messaggi e happy end posticci, torna a guardare con ingenuità un film semplice, fatto di segni, figure e spazi, in un ritorno all’astrazione e a una comicità originaria, depurata da ogni elemento posticcio, da ogni giustapposizione e giustificazione “culturale”.

Non è da meno lo yakuza maldestro e attaccabrighe protagonista eponimo di L’estate di Kikujiro di Takeshi Kitano: il ribaltamento, in questo caso, avviene decisamente a monte della storia narrata, riguardando lo stesso attore-regista, divenuto celebre presso il pubblico occidentale con i suoi noir violenti, disperati e allo stesso tempo malinconici, ma anche autore e interprete di programmi televisivi comico-demenziali molto in voga in Giappone. All’immagine del killer spietato o del poliziotto violento che lo spettatore ha imparato a riconoscere anche grazie alla sua maschera impassibile (quasi un’inversione del sorriso stampato sul volto del clown), si sostituisce quella di un Kitano/Kikujiro dapprima riluttante nel portare a termine la sua missione (far incontrare il piccolo Masao con la madre che l’ha abbandonato anni prima), poi persuaso di dover strappare con ogni mezzo un sorriso al co-protagonista, una volta compreso il fallimento della missione stessa. La parte finale del film, in cui Kitano e altri tre improbabili personaggi fanno di tutto per rallegrare la breve vacanza consolatoria di Masao, che ha ormai compreso l’impossibilità di ricongiungersi con la madre (la donna ha un’altra famiglia e altri figli), è piena di gag esilaranti e di trovate geniali che, tuttavia, non mettono in discussione il corso degli eventi. La comicità, in questo caso, è fine a se stessa, non accresce la consapevolezza dei personaggi (come in Chaplin) e nemmeno li salva da un destino segnato (come in Benigni) ma ha la sola funzione di creare un’alternativa surreale al patetico che rischierebbe di portare il film fuori strada. Non c’è rivolta sociale o personale in questo film tenerissimo girato da un regista creduto da tutti un duro, bensì semplicemente voglia di risarcire caparbiamente attraverso la comicità un dolore troppo forte da sostenere. Un dolore che è certamente quello di Masao e forse anche quello dello stesso Kikujiro, ma soprattutto quello di ogni spettatore che, proprio grazie all’assenza di messaggi e happy end posticci, torna a guardare con ingenuità un film semplice, fatto di segni, figure e spazi, in un ritorno all’astrazione e a una comicità originaria, depurata da ogni elemento posticcio, da ogni giustapposizione e giustificazione “culturale”.

Un’astrazione simile a quella del film di Kitano la ritroviamo anche in Mio zio (Mon oncle) di Jacques Tati, anche se in questo caso un messaggio, e anche molto forte, lo si può facilmente rintracciare nella critica alla società moderna, ai suoi ritmi di vita, ai suoi falsi valori. L’universo in cui Hulot introduce il nipote, annoiato dalla vita tra le quattro mura tecnologiche della casa borghese e ultramoderna dei suoi sofisticatissimi genitori, è una realtà priva di qualunque affettazione, uno spaccato in cui incontrare gli altri è ancora possibile grazie alla spensieratezza e spontaneità presente in ogni essere umano. Hulot è il personaggio dalla fanciullezza irriducibile, dall’innocenza insopprimibile, e i tentativi compiuti dalla sua famiglia di irreggimentarlo, di integrarlo alle norme esistenziali borghesi, si risolvono tutti in uno scacco. Sarà piuttosto l’altezzoso cognato a recuperare il rapporto con il figlio Gérard quando riuscirà ad assumere alcune delle caratteristiche dello strambo Hulot. Quella di Tati, tuttavia, è una comicità che emerge essenzialmente dall’osservazione degli ambienti e delle situazioni in cui i personaggi si muovono e spesso Hulot si limita semplicemente a esaminare la realtà assurda vissuta dagli altri per demistificarla pur senza commentarla. Se è vero che nell’ottimistico finale del film riesce addirittura a “redimere” colui che gli si contrappone fin dall’inizio come il rappresentante della razionalità (il cognato), molto più significativo risulta il rapporto di muta complicità con il nipote, basato su semplici scambi di sguardi e paziente osservazione del mondo circostante. I gag, insomma, sono esempi in negativo, che funzionano non in quanto elementi di disturbo ma come conferma dell’inutile affannarsi dell’uomo contemporaneo.

Più complesso il caso del padre-clown, burlone, cialtrone, in Big fish di Tim Burton, una figura destinata a restare irrimediabilmente incompresa dal figlio proprio perché, quella che per gli altri è soltanto una maschera divertente, per un figlio può diventare uno schermo opaco che non lascia intravedere al di là di essa la reale natura dell’uomo. Edward Bloom, per il figlio Will che lo ha “conosciuto” unicamente ascoltando i suoi bizzarri racconti, è un’ombra simile a quella che campeggia sul muro della stanza da letto in cui l’uomo è costretto dalla vecchiaia: indefinita nei suoi veri connotati, sfocata nei suoi contorni. Will, che da anni ha interrotto i rapporti con il padre, accusa Edward di aver ritenuto sempre più importante la complessa mitologia che lo ha immancabilmente accompagnato nella gestione degli affetti familiari, sacrificando il rapporto reale con il figlio per un’immagine splendida e ipnotica quanto si vuole, ma non corrispondente al vero. Per Will, Edward non ha mai mostrato il suo vero volto, la sua vera indole, ciò che si trova oltre quell’immagine pubblica nutrita di viaggi avventurosi, riti d’iniziazione, storie d’amore coloratissime e invidiabili e mondi paralleli sospesi nel tempo. Ma, alla fine del film, si comprende come tutte le storie narrate, se non proprio vere erano altresì verosimili e che l’unico torto del padre è stato quello di rendere la realtà più piacevole e indimenticabile di quanto non fosse in realtà e come, in fondo, il suo intento fosse quello di valorizzare una serie di figure mostruose, emarginate dalla società, alle quali, attraverso la forza della fantasia e una grande capacità di affabulazione, lui è riuscito a donare nobiltà e rispetto.

Più complesso il caso del padre-clown, burlone, cialtrone, in Big fish di Tim Burton, una figura destinata a restare irrimediabilmente incompresa dal figlio proprio perché, quella che per gli altri è soltanto una maschera divertente, per un figlio può diventare uno schermo opaco che non lascia intravedere al di là di essa la reale natura dell’uomo. Edward Bloom, per il figlio Will che lo ha “conosciuto” unicamente ascoltando i suoi bizzarri racconti, è un’ombra simile a quella che campeggia sul muro della stanza da letto in cui l’uomo è costretto dalla vecchiaia: indefinita nei suoi veri connotati, sfocata nei suoi contorni. Will, che da anni ha interrotto i rapporti con il padre, accusa Edward di aver ritenuto sempre più importante la complessa mitologia che lo ha immancabilmente accompagnato nella gestione degli affetti familiari, sacrificando il rapporto reale con il figlio per un’immagine splendida e ipnotica quanto si vuole, ma non corrispondente al vero. Per Will, Edward non ha mai mostrato il suo vero volto, la sua vera indole, ciò che si trova oltre quell’immagine pubblica nutrita di viaggi avventurosi, riti d’iniziazione, storie d’amore coloratissime e invidiabili e mondi paralleli sospesi nel tempo. Ma, alla fine del film, si comprende come tutte le storie narrate, se non proprio vere erano altresì verosimili e che l’unico torto del padre è stato quello di rendere la realtà più piacevole e indimenticabile di quanto non fosse in realtà e come, in fondo, il suo intento fosse quello di valorizzare una serie di figure mostruose, emarginate dalla società, alle quali, attraverso la forza della fantasia e una grande capacità di affabulazione, lui è riuscito a donare nobiltà e rispetto.

Non è in fondo distante dalla figura di Edward Bloom quella di John Leary, protagonista del meno conosciuto Un eroe piccolo piccolo di Marshal Herskowitz. Si tratta, ancora una volta di una figura capace di evidenziare il rischio di un’omologazione degli individui a una logica eccessivamente seria e “adulta”: in questo caso la clownerie non si dispiega esclusivamente attraverso l’uso della parola ma anche per mezzo del travestimento e della messa in scena di un vero e proprio spettacolo. John, infatti, è un comico che conduce un programma televisivo in cui vengono riproposti spezzoni di vecchi film di paura, intervallati da brevi sketch dal sapore comico-orrorifico durante i quali l’uomo si maschera assumendo le sembianze dei personaggi che hanno fatto la storia del cinema horror. Anche qui il mascheramento è un meccanismo che si propone di demistificare un mondo apparentemente troppo normale che, al contrario, nasconde i propri veri mostri tra le pieghe del conformismo e dell’indifferenza: «I mostri esistono soltanto dentro di noi, essi vivono nelle oscure e anguste cavità dei nostri cuori» ripete John ai bambini del vicinato che si affollano alla sua porta per godere della sua incontenibile simpatia. Proprio come il clown, capace di portare tra gli uomini un po’ di follia che si vorrebbe per sempre eliminata dall’orizzonte sociale, John mette in scena l’orrore con ironia: metabolizzato, filtrato da una serie di strutture simboliche e mitiche che la società ha elaborato proprio per difendersi dal pericolo di lasciare che il male la pervada liberamente, l’orrore del suo spettacolo si colloca a metà strada tra il gesto catartico e liberatorio e l’avviso di non abbassare mai la guardia nei confronti del male.

Conclusioni

Qual è, infine, l’immagine del clown che emerge dalla nostra carrellata cinematografica? È colui che denuncia il pericolo della banalità, ovvero della spersonalizzazione, di una riduzione dell’uomo ad automa, a marionetta, mostrando sul corpo del bianco gli effetti di questa omologazione attraverso il suo perseguire ostinatamente un’idea fissa e su quello dell’augusto il suo contrario, il cedere agli istinti primari, l’impossibilità di incasellare la forza vitale che ogni individuo, anche il più impassibile, conserva dentro di sé. Allo stesso tempo il clown (tanto nella “versione” bianco quanto in quella augusto) è un bambino, un individuo appena abbozzato, non ancora corrotto: il bianco ha l’eleganza, la serietà e la cocciutaggine tipica dei bambini intenti a giocare con passione, l’augusto ha tutta la libertà, l’anarchia, l’inconsapevolezza che connota l’infanzia.

Mettendo in relazione quanto emerso finora con la clownterapia, ci sembra possibile affermare che il clown-dottore perseguendo il motto “curare la persona, non la malattia”, porta a compimento proprio quella che abbiamo individuato come funzione principale del clown in rapporto al contesto sociale: opporsi alla standardizzazione, a una riduzione dell’individuo a semplice “paziente” che deve sottostare a una serie di regole. Il corpo (tanto più quello di un piccolo paziente) non è cosa da gestire e da incasellare in una serie di dettami terapeutici validi per chiunque e, oggi forse più di ieri, in una serie di meccanismi burocratici alienanti atti a gestire correttamente la malattia. Proprio attraverso l’uso disarticolato e alterato del proprio corpo il clown-dottore mette in scena una demistificazione del falso mito (oggi più di ieri presente) del corpo perfetto, in salute, competitivo, sempre efficiente e pronto per ogni evenienza, affermando allo stesso tempo il diritto di ognuno alla salute e alle cure ma, anche e soprattutto, il rispetto – cui tutti, medici compresi, sono tenuti – dei tempi e dei modi di guarigione singolari e personalissimi di ogni paziente.

Giova ricordare, al termine di questo excursus attraverso molti capolavori del cinema comico un piccolo film italiano del 2001, A.A.A. Achille di Giovanni Albanese: a guarire gli ospiti di una clinica specializzata in disturbi del linguaggio, più dei metodi del primario – che, al contrario di quanto promette, rischia di emarginare definitivamente i balbuzienti – può la presenza di Remo, un ex balbuziente appassionato di costruzioni e di giocattoli. Nella stanza assegnatagli, l’uomo crea un vero e proprio laboratorio creativo nel quale i malati – compreso il piccolo Achille, anch’egli balbuziente – si rifugiano per divertirsi, giocare, sperimentare e, soprattutto, imparare a prendersi meno sul serio. La malattia del protagonista e degli altri piccoli ospiti della clinica è, in fondo, alla base di un meccanismo comico tra i più diffusi e scontati, quello in cui un personaggio non riesce a comunicare con gli altri, suscitando l’ilarità generale e, il metodo escogitato dal primario della clinica (il “cantoparlare”) più che guarire i pazienti, sembra volerli ridicolizzare, ridurli a figure da circo o, peggio, da barzelletta. Da una parte assistiamo alla canzonatura dei pazienti, alla trasformazione dei balbuzienti in soggetti da deridere, dall’altra abbiamo invece un sistema educativo ludico, che concepisce il gioco come momento di formazione e di inclusione.

Le altre due produzioni italiane che vogliamo ricordare sono, forse non a caso, ambientate all’estero. La prima è il documentario sociale intitolato Clown in Kabul di Enzo Balestrieri e Stefano Moser (2002), uno dei primi lavori ambientati nell’Afghanistan in guerra, martoriato dall’invasione statunitense del 2001 e dagli scontri tra le milizie talebane e quelle della nato. Si descrive la missione di 25 medici-clown, guidati dal celebre Patch Adams, in viaggio per i campi profughi e gli ospedali da campo di Kabul e dintorni. Già dalle prime immagini mediorientali è evidente la posta in gioco del documentario: mostrando, senza celare alcunché, le ripercussioni della guerra sul corpo dei bambini (mutilazioni, ferite, abrasioni, deformazioni) e giustapponendole a nasi rossi, pantaloni larghi e magliette colorate dei clown si punta a istituire un conflitto di simboli prima ancora che di valori e idee di mondo e istanze. In queste condizioni così radicali, il medico-clown infatti non è soltanto un professionista che mette al primo posto la persona e cerca di affermare un altro concetto di terapia, ma si pone come una diversa configurazione dell’esistente, come un’alternativa visiva e fisica a una strategia politico-militare che cagiona le conseguenze più strazianti proprio sul corpo delle persone più indifese. Colori sgargianti contro colori grigi, comunicazione attraverso i sorrisi e gli sketch contro silenzio e incomunicabilità, vestiti anacronistici contro assenza di abiti (o abiti squarciati). Al di là dell’importanza sociale del film, Clown in Kabul mette in evidenza l’idea che l’alternativa alla guerra possa affermarsi attraverso immagini, suoni, colori e gesti, prima che di discorsi, pensieri, convinzioni. L’altra è Pa-ra-da di Marco Pontecorvo (2008), film che racconta l’esistenza di Miloud, celebre clown di strada che nel 1992 arriva a Bucarest e convince, non senza fatica, un gruppo di bambini sbandati e senza futuro della città (i cosiddetti “Boskettari”, bambini dei tombini) a creare una piccola compagnia di saltimbanchi. Camera a mano e stile documentarista, Pontecorvo racconta una ulteriore faccia sociale del clown, non più legata al mero intrattenimento o all’affermazione di una diversa idea di malattia e cura, ma legata mani e cuore a un territorio cittadino, culturale, storico (qui quello della Romania post Ceaucescu) che contribuisce, con la sua presenza, a modificare nelle sue logiche e nelle sue gerarchie. I bambini sbandati del film accettano di assumere la maschera di una delle figure di emarginato e sbandato per eccellenza senza sapere che otterranno quello che la società “naturale” e “seria” non saprebbe come offrire loro: un futuro di autonomia, viaggio, autodeterminazione. Alterare la monotonia delle cose, colorare i grigiori, cospirare contro la mediocrità: la figura del clown, da qualsiasi prospettiva la si voglia vedere e qualsiasi ruolo incarni, è tale solo se attiva in chi coinvolge veri e propri processi di conoscenza.

(fine)

Questa settimana ci occuperemo di due ultimi capolavori usciti al cinema nel 2016. Si conclude così il ricco elenco di film che sono partiti dal 1915 fino al 2016. Certamente qualcuno ci sarà sfuggito e ne chiediamo scusa, ma è stata certamente una ricchezza per tutti, arricchire la propria conoscenza cinematografica/circense, nell’ambito del cinema.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa (Madagascar 3: Europe's most Wanted), (USA, 2012), di Conrad vernon, Eric Darnell e Tom McGrath.

Blancanieves Spagna, Francia 2012 – Regia di Pablo Berger

Il Grande e Potente Oz (USA 2013) – Regia di Sam Raimi

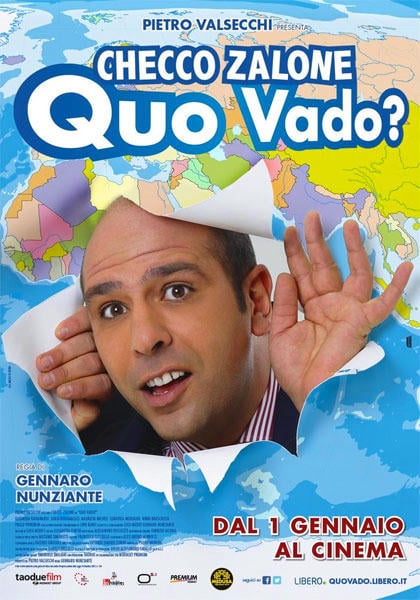

QUO VADO?

QUO VADO?

Italia 2016 – Genere: Comico, Commedia – Durata: 86’

Regia di Gennaro Nunziante

Con: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Ludovica Modugno, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Lino Banfi, Azzurra Martino

TRAMA

Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c'è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l'ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno, però, tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall'attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d'estinzione e s’innamora perdutamente di lei.

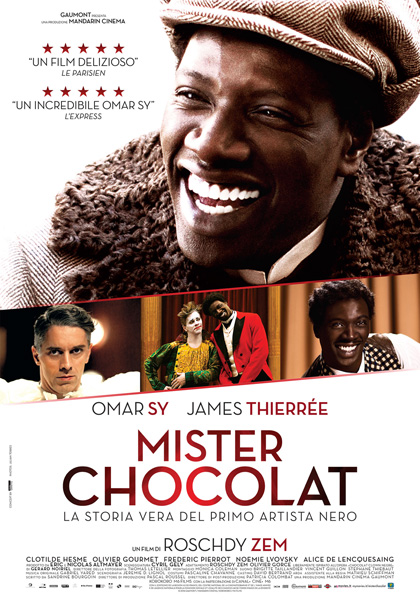

MISTER CHOCOLAT

Francia 2016 – Genere: Drammatico, Biografico – Durata: 110’

Regia di Roschdy Zem

Con: Omar Sy, Noémie Lvovsky, James Thiérrée, Frédéric Pierrot

TRAMA

Rafael Padilla, nome d'arte Chocolat, nacque a Cuba intorno al 1860. Dal circo al teatro, dall'anonimato alla fama, il film racconta il suo incredibile destino di primo artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro e, con il clown Footit, a creare un duo comico di successo tra un artista bianco e uno di colore divenuto poi popolare nella Parigi della Belle Epoque, fino a quando questioni legate al denaro, al gioco d'azzardo e alla discriminazione razziale compromisero l'amicizia e la carriera di Chocolat. Il film racconta la struggente storia vera di un'amicizia unica e profonda in un'epoca di pregiudizi e discriminazioni.

arrivederci a DOMENICA prossima (11. continua)

Giuseppe Calarota